Fractures odontoïdes

Rédacteurs originaux – Sofie Christiaens

Top contributeurs – Sofie Christiaens, Kim Jackson, Rachael Lowe, Claire Knott et Tassignon Bruno

Définition / Description

Le processus odontoïde, également appelé tanière, est une protubérance de laxe. Des fractures potentiellement mortelles peuvent survenir en raison de forces agissant sur cette structure anatomique en raison de sa proximité avec la moelle épinière et le tronc cérébral.

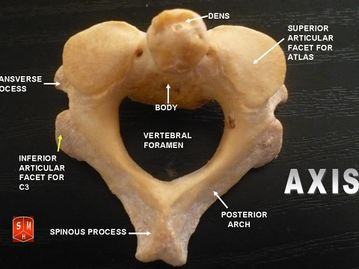

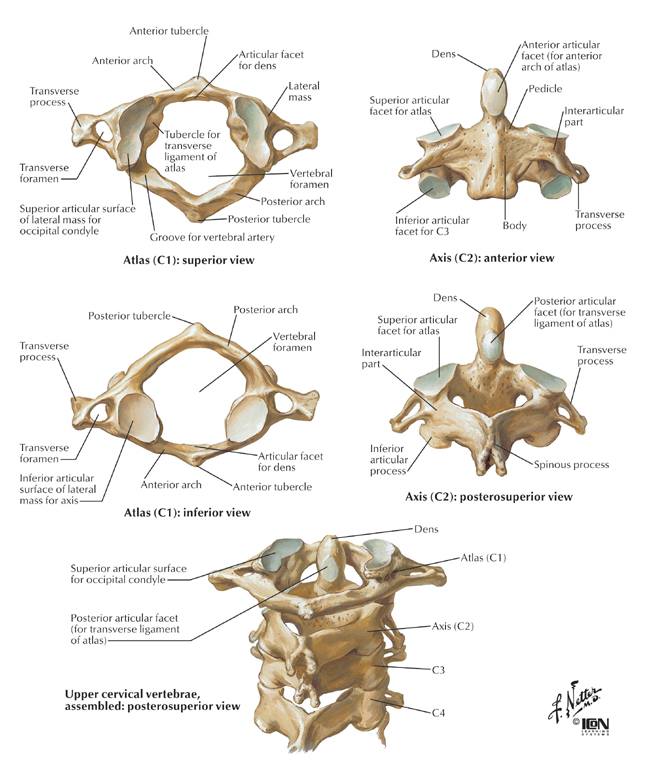

Anatomie cliniquement pertinente

La vertèbre C2, également appelée axe, est lune des trois vertèbres atypiques. Laxe montre un processus odontoïde semblable à une cheville qui se projette vers le haut du corps. Le processus odontoïde se situe en avant de la moelle épinière et est utilisé comme pivot pour la rotation de la tête. La vertèbre C1, portant le crâne, tourne sur celui-ci.

Larticulation cranio-vertébrale entre latlas et laxe est appelée, larticulation atlanto-axiale. Les articulations cranio-vertébrales se distinguent des autres articulations vertébrales car elles nont pas de disques intervertébraux; par conséquent, ils possèdent une gamme de mouvement plus large que le reste de la colonne vertébrale. Le processus odontoïde et larc antérieur de latlas sont maintenus ensemble par le ligament transverse de latlas. Ce ligament empêche le déplacement antérieur de C1 et le déplacement postérieur de C2. Si un déplacement de cette forme se produit, la moelle épinière peut être compromise en raison du rétrécissement du foramen vertébral. Les structures qui ne peuvent être oubliées sont les nerfs cervicaux qui passent au-dessus et en dessous de laxe; ces nerfs sont essentiels aussi bien pour la tête que pour le système respiratoire (diaphragme).

Épidémiologie / étiologie

Les fractures des tanières représentent près de 15% de toutes les lésions de la colonne cervicale et représentent le type de fracture axiale le plus courant. Le groupe démographique varie car ces fractures surviennent à la fois chez les patients jeunes en raison dun traumatisme à haute énergie (par exemple un accident de véhicule à moteur) et chez les patients âgés en raison dun traumatisme à basse énergie (par exemple, une chute). Le mécanisme sous-jacent de la blessure est lhyperextension du cou. Dautres mécanismes possibles incluent un traumatisme contondant ou un traumatisme dhyperflexion.

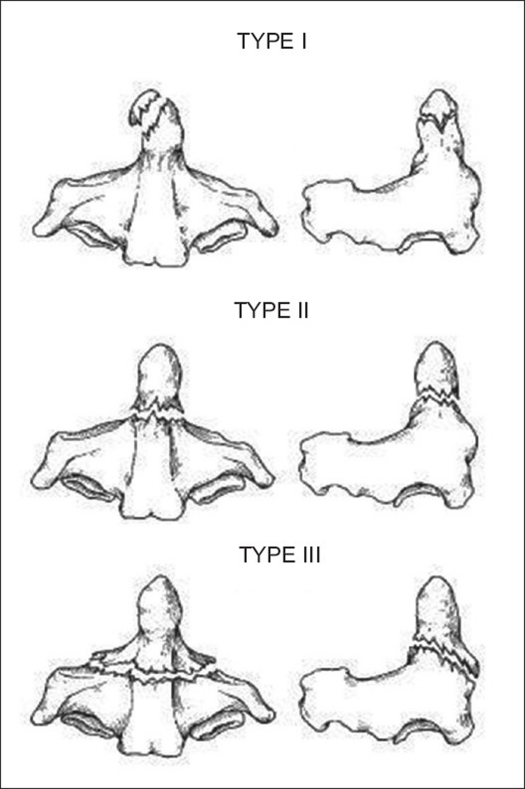

Il existe trois types différents de fractures du processus odontoïde caractérisées par lemplacement anatomique de la ligne de fracture. Cest ce quon appelle le classement dAnderson et DAlonzo. Les fractures de type I se produisent très rarement et le type II est le plus courant

- Type I: fracture par avulsion de lapex. Blessures stables.

- Type II: fracture à la base des tanières, à la jonction de la base odontoïde et du corps de C2. Blessures souvent instables.

- Type III: la fracture sétend dans le corps de laxe. Blessures généralement stables.

Examen

Là est une subdivision des fractures de type 2. Une fracture de type 2A est déplacée de manière minimale et est traitée par immobilisation externe. Un type 2B est déplacé et est généralement traité avec une fixation par vis antérieure. Un type 2C est une fracture qui sétend dantéro-inférieur à postéro-supérieur et qui est traitée par fusion instrumentale de C1 – C2.

Il est très important dévaluer les comorbidités dans le processus de diagnostic car elles peuvent affecter le traitement . Outre lévaluation des comorbidités, il est très important de soumettre le patient à un examen neurologique complet.

Prise en charge médicale

Dans la littérature, principalement 4 stratégies de traitement sont rapportées, chacune avec des avantages et des contras distincts. Sur le plan chirurgical, les deux traitements discutés sont la fixation par vis antérieure et la fusion postérieure C1-C2. De manière conservatrice, les deux options de traitement les plus signalées sont le gilet Halo et le collier cervical rigide.

Le traitement des fractures odontoïdes de type I et de type III sest révélé efficace de manière conservatrice. Le résultat positif du traitement conservateur en termes de taux de consolidation plus élevé est lié à la plus grande stabilité des fractures de type I et III par rapport aux fractures de type II.

Le problème réside dans la prise en charge des fractures odontoïdes de type II , qui sont les plus courants. Plusieurs facteurs ont été rapportés comme étant liés aux taux élevés de non-consolidation des fractures de type II traitées de manière conservatrice:

Une évaluation neurologique doit également être effectuée pour identifier déventuelles lésions de la moelle épinière. Bien que la myélopathie secondaire résultant dune instabilité liée à la non-consolidation constitue un risque plus élevé chez les personnes âgées, il sagit dune rare complication de la non-consolidation qui pourrait même prendre des années après le suivi avant de devenir symptomatique.

Il y a également eu quelques rapports de cas sur des fractures odontoïdes de type III provoquant lapparition du syndrome de Brown-Séquard, mais cest très rare.

Traitement chirurgical

Les indications chirurgicales rapportées dans la littérature sont le poly-trauma , déficit neurologique, non-consolidation symptomatique (myélopathie) et non-consolidation instable.Les patients présentant des facteurs de risque de pseudarthrose mentionnés ci-dessus sont également considérés comme indicatifs de la chirurgie.

Fixation par vis odontoïde antérieure: une ou 2 vis sont insérées via le coin antéro-inférieur de la plaque dextrémité C2 pour stabiliser le fracture. Les rapports indiquent que la fracture de type IIB (antérieur-supérieur à postérieur-inférieur) a la géométrie la plus idéale pour cette technique.

Fusion postérieure C1-C2: différentes techniques sont rapportées. Technique de câblage Gallie, fixation par vis transarticulaire Magerl C1-C2 et masse latérale postérieure Harms C1 et vis pars C2.

Lobésité morbide et la cyphose thoracique peuvent interférer avec la réalisation correcte de la trajectoire de la vis.

Traitement conservateur

Il y a un gros défi dans le fait que la prise en charge non opératoire avec immobilisation externe est corrélée à des taux élevés de morbidité (complications) et de mortalité chez les personnes âgées, en particulier avec le gilet Halo. Cependant, chez certains études rétrospectives, les auteurs affirment ne pas connaître les causes exactes de décès, qui pourraient être simplement liées à lâge.

Limmobilisation des gilets halo aurait en outre un taux de non-union variant de 26% à 80 %.

Lutilisation dun collier cervical semi-rigide serait le traitement de choix chez les personnes âgées (et les patients plus jeunes présentant des fractures stables), compte tenu des problèmes liés à limmobilisation du gilet Halo et des risques chirurgicaux de traitement chirurgical.

Les taux de non-syndicat varient à la hausse jusquà 77% pour limmobilisation du col cervical, mais lorsque la réalisation dune union fibreuse stable asymptomatique est considérée comme un résultat favorable, les taux de consolidation augmentent jusquà 92%.

Compte tenu de la complexité du traitement des fractures odontoïdes de type II en les taux de consolidation totale des personnes âgées et pauvres, abaissant lespérance de résultat dune union totale à une union fibreuse asymptomatique pourraient être prises en considération.

Les preuves ne fournissent aucun consensus sur la stratégie de traitement des fractures odontoïdes (de type II) , rendant nécessaire une approche individuelle.

Prise en charge de la physiothérapie

La prise en charge par la physiothérapie de ces affections est réservée à la réadaptation post-médicale.